17.02.2025, 08:40 PM

In der Quantenmechanik ist alles anders....

Es geht um den Beweis der Abstoßung.

Experiment:

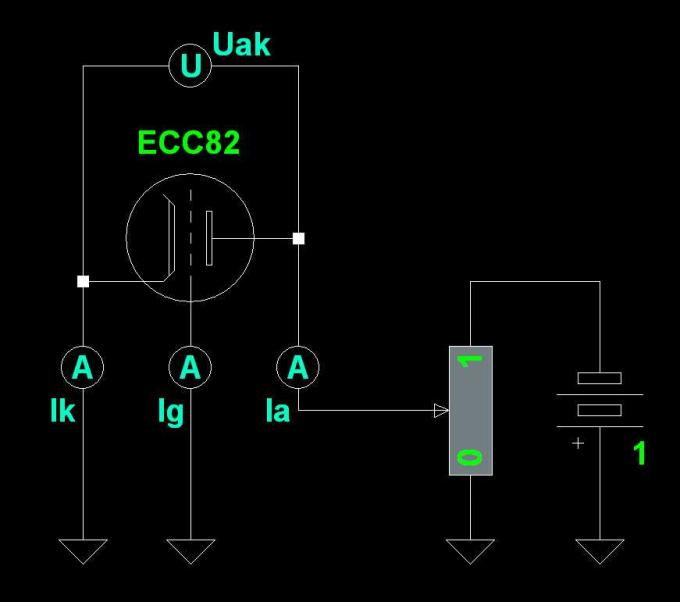

Es werden alle drei Elektrodenströme gemessen und die Spannung zwischen Anode und Katode.

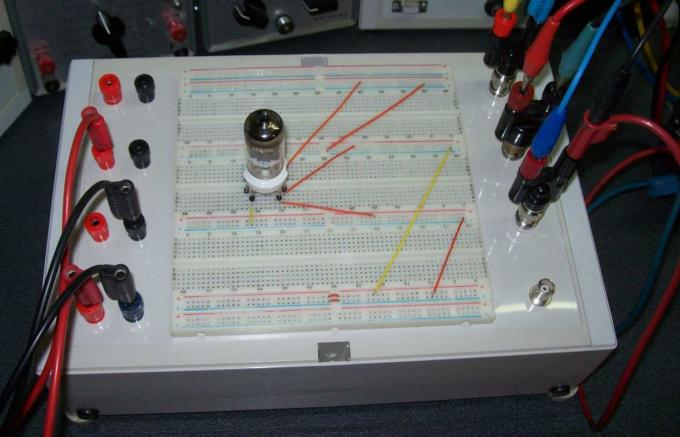

Setup:

Bei Uak=0V teilt sich der thermisch bedingte Katodenstrom (= "Anlaufstrom") in Gitter- und Anodenstrom auf. Es gilt Ik=Ig+Ia.

Schon mit Uak=-0.4V kann ich den Anodenstrom abschnüren. Es gilt nun Ik=Ig und Ia=0. Zwischen Katode und Gitter fließen fast unveränderte Ströme in gleicher Richtung, obwohl das Katode nach Alfschs Aussage nun doch Elektronen ansaugen müsste, weil es ein elektrisches Feld in Richtung der Katode gibt, wie Uak ja auch beweist.

In Wirklichkeit ist der Effekt nur mit einer Abstoßung im Nahbereich der Anode erklärbar.

Es geht um den Beweis der Abstoßung.

Experiment:

Es werden alle drei Elektrodenströme gemessen und die Spannung zwischen Anode und Katode.

Setup:

Bei Uak=0V teilt sich der thermisch bedingte Katodenstrom (= "Anlaufstrom") in Gitter- und Anodenstrom auf. Es gilt Ik=Ig+Ia.

Schon mit Uak=-0.4V kann ich den Anodenstrom abschnüren. Es gilt nun Ik=Ig und Ia=0. Zwischen Katode und Gitter fließen fast unveränderte Ströme in gleicher Richtung, obwohl das Katode nach Alfschs Aussage nun doch Elektronen ansaugen müsste, weil es ein elektrisches Feld in Richtung der Katode gibt, wie Uak ja auch beweist.

In Wirklichkeit ist der Effekt nur mit einer Abstoßung im Nahbereich der Anode erklärbar.