Systembetrachtung : Physik von Leitungen bzw Verbindungen

Ich verwende oft aus Gewohnheit "Kabel", obwohl das nach VDE 0250, 0271 etc nicht richtig ist , es sind Leitungen - man verzeihe mir das.

Zunächst müssen wir unterscheiden:

1. Verbindung zwischen Gerät und potentialfreiem Ziel, "power", zB Amp -> Lautsprecher

2. Verbindung zwischen (netzgespeisten) Geräten, "low level" , zB CD-player -> Amp

Beide haben grundsätzlich die gleichen Probleme:

A - Reinheit der verwendeten Materialien, somit zusätzlich, abweichend von der Theorie idealer Leiter bzw Isolatoren

B - physikalische Anordnung, mechanischer Aufbau idealer Leiter

bei "2" kommt noch dazu :

C - Wirkung der Störströme zwischen den Geräten ("Brummstrom" , Ausgleichsströme)

Gleich mal zu C :

Ausgleichsströme

Wir gehen mal von einem "sehr guten" System ohne direkt hörbare Störungen aus (ohne ..."da brummt/rauscht doch was.." );

trotzdem können die Auswirkungen , auch durch eingestreute HF und deren Rückwirkung auf die Elektronik, hörbar sein,

werden dann aber dem "Klang" der Kabel zugeschrieben;

dabei kann auch der "Klang" der beteiligten Steckverbindungen einfach erklärt werden, da sich die Kontaktwiderstände natürlich direkt auf den erreichten Störabstand auswirken.

Es gibt dazu einen "Kabeltest", der Messung und Hörbarkeit durch "Klangunterschiede" bei verschiedenen Kabeln zeigt:

https://www.semanticscholar.org/paper/Cable-Pathways-Between-Audio-Components-Can-Affect-Kunchur/332e553da70ba4585b5da1f90ae87aabee9aba33

![[Bild: 9-Figure5-1.png]](https://figures.semanticscholar.org/332e553da70ba4585b5da1f90ae87aabee9aba33/9-Figure5-1.png)

dann B: ein Stück Draht --- hat bekanntlich erstmal einen Widerstand und eine Induktivität. ist klar...

Aber es hat auch noch zusätzlich bei Wechselstrom: den Skin-Effekt und falls mehr als nur ein Draht, zb beim Lautspecherkabel, den Proximity-Effekt.

Skin-Effekt

...kann jeder selbst mal nachlesen, wenn er es nicht kennt, zb https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt

Elektrisola , Top Hersteller von Litzen, hat einige gute technische Infos dazu: https://www.elektrisola.com/de/Litz-Wire...dimensions

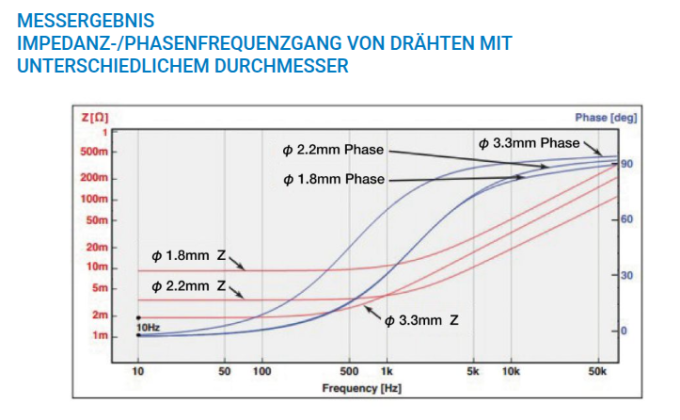

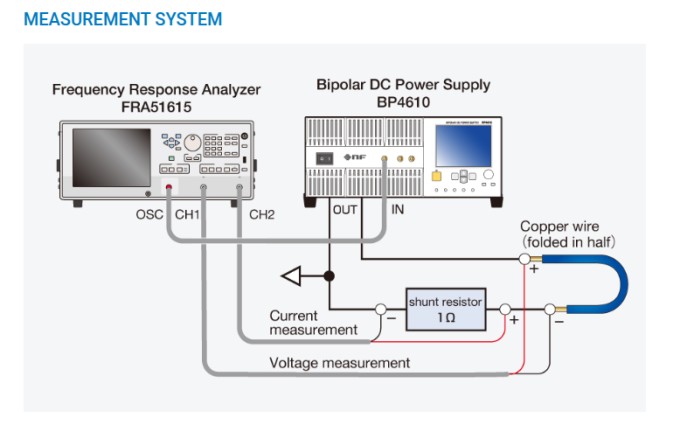

gemessen:

setup:

https://nf-america.com/technical-info/im...0affecting.

Also mit zunehmender Frequenz fließt der Strom nur noch nahe der Oberfläche des Leiters.

Und wie man schön sehen kann, bei der Dicke üblicher, "guter" Lautspecherkabel ergibt sich schon ab 300Hz aufwärts eine deutliche Phasendrehung.

Somit muss ein gutes, neutrales Kabel also deutlich dünner sein, (Erfahrungswert: ) 0,6mm oder weniger Durchmesser.

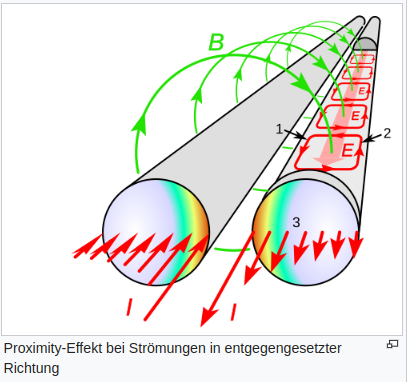

Proximity-Effekt

https://de.wikipedia.org/wiki/Proximity-...rotechnik)

Der Strom bei zwei Leitern, hin und zurück, wie es bei den meisten Verbindungsleitungen wohl der Fall ist, drängelt sich also geführt vom Magnetfeld zwischen den Leitungen zusammen.

Grundsätzlich ist das wohl bei "ordentlich Strom" eher wichtig, da sind die Magnetfelder ja stark, also bei Leitung zum Lautsprecher.

Somit muss ein gutes, neutrales Lautsprecher-Kabel also einen deutlichen "Respekt-abstand" zwischen hin und rück Leiter haben, (aus meinen Hörtests) 20mm oder mehr.

... und HF-Litze ?

Bekanntlich kann man für gute Werte bzgl Widerstand+Skin+Proximity (eigentlich für Anwendungen bei hohen Frequenzen entwickelt, ) auch sog. HF-Litze verwenden, also zb (getestet) 120 x 0,2 mm oder gar 600 x 0.07 mm.

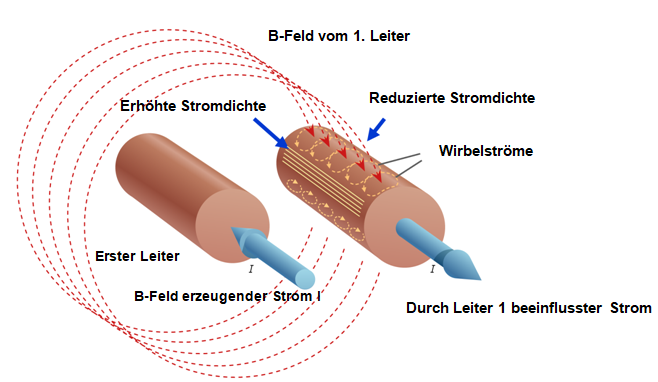

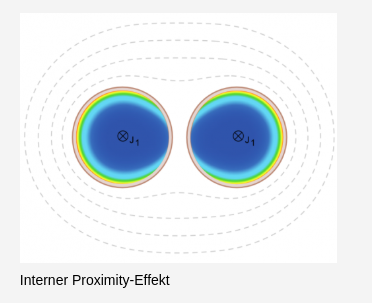

Die magnetischen Wechselfelder der einzelnen Lackdrähte eines Litzendrahtes verursachen auch Verluste in benachbarten Drähten durch Wirbelströme. Da diese Felder innerhalb der Litze durch die Einzelleiter selbst erzeugt werden, wird dieser Effekt als interner Proximity-Effekt bezeichnet, aber formal als zum Skin-Effekt gehörend angesehen, siehe Schema der Stromverschiebung unten.

https://www.elektrisola.com/de/Litz-Wire...dimensions

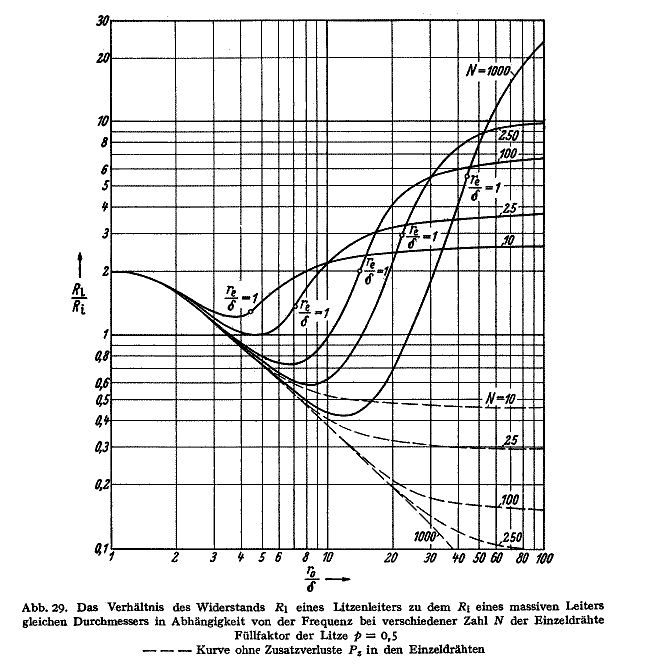

Leider löst das auch nicht alle Probleme vollkommen auf, es gibt wieder Effekte, je höher die Anzahl der Einzeldrähte wird:

von : https://www.radiomuseum.org/forum/draete...ffekt.html

Gäbe es keinen (kapazitiven) Verschiebungsstrom zwischen den einzelnen Litzendrähten, wäre eine Litze um so besser geeignet, je größer die Anzahl ihrer einzelnen Drähte wäre (gestrichelte Kurven).

Aber, wie aus der Grafik zu entnehmen ist, kehrt sich das Verhältnis mit steigender Frequenz schließlich um.

Somit auch nicht die Lösung aller Probleme - wäre ja auch zu einfach gewesen.

Reinheit / Zustand der verwendeten Materialien

Bekanntlich bestehen alle Leitungen mit mehr als einer Ader aus einem Leiter und einem Isolator , die abweichend von der bisher rein physikalischen Betrachtung aber in der Realität nicht ideal sind, dh es kommen noch ein paar Probleme hinzu, die den "Klang" bzw die Übertragung von Signalen negativ beeinflussen.

Je mehr Problem dazu, desto schlechter wird natürlich die Übertragung, besser als in der Theorie idealer Leiter wirds leider prinzipiell nie.

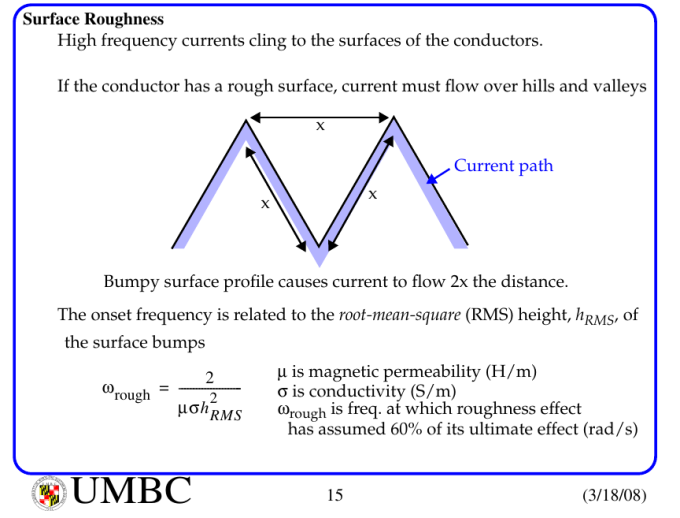

Leiter Zustand : Oberfläche : glatt !

Wenn man den Skin-Effekt bedenkt, wird eine rauhe Oberfläche natürlich zu einem extra Hindernis, speziell bei höheren Frequenzen.

So etwa :

Also : blitzblank glatt soll er sein , der "gute" Leiter. (Hat ja Dirk schon nachgeprüft... )

)

Gibt dann natürlich ein Problem mit der Alterung : Kupfer oxidiert mit der Zeit, Silber wird schwarz (Ag2S , Silbersulfid Bildung).

Damit wird genau der kritische Teil , die Oberfläche des Leiters "versaut".

-> für Silber bzw Versilbert :

Silbersulfid ist ein elektrischer Nichtleiter.[7] Dies stellt ein Problem beim Einsatz des sehr gut leitenden Silbers in der Elektronik als Kontaktwerkstoff dar, da daraus hergestellte oder damit beschichtete Kontakte und Lötanschlüsse durch Schwefelverbindungen der Umgebung unbrauchbar werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbersulfid

Bleibt für dauerhaft konstante Qualität also nur: Edelmetall drauf (Gold, Platin, oder Rhodium) oder Lack. Ergibt aber wieder einen wohl eher ungünstigen Einfluss auf die perfekten "reinen" Eigenschaften. Also bleibt das ein Kompromiss zwischen maximal "rein" und dauerhaft "konstant" der Oberfläche.

Was klanglich besser ist, "pur" (aber nicht dauerhaft), Edelmetall oder Lack als Schutz - k.a. . Vielleicht kann jemand dazu was beitragen, eigene Erfahrung und so.

Leiter Zusammensetzung bzw Material

Grundsätzlich sollte klar sein: der Leiter soll so nahe wie möglich am theoretischen Ideal sein, also zB bei Kupfer so rein wie möglich.

Gleiches gilt natürlich auch für den besten aller (ungekühlten) Leiter : Silber.

Da feste Metalle nicht wirklich "ein Stück" Material sind, sondern aus einer kristallinen Struktur bestehen , kommt noch der kristalline Zustand dazu,

der beim üblichen Ziehen von Drähten (an der Zerreisgrenze des Materials) durch Rekristallisation verbessert wird (Glühen unter Schutzgas, bzw Tieftemperatur Tempern).

Je nachdem....mehr oder weniger gut. Sieht man dem Zeug leider nicht an , und ohne Elektronenmikroskop kann man es auch kaum nachprüfen.

Isolator Zusammensetzung bzw Material

Beim Isolator ist es hauptsächlich das Material bzw die Auswahl davon, was die Qualität beeinflusst :

- soll möglichst geringe Dielektrizitätskonstante haben, also wenig Kapazität ergeben

- soll möglichst geringen dielektrischer Verlustfaktor haben

- soll wenig statische (: DA , dielektrische Absorption) oder piezoelektrische Eigenschaften haben

Dabei ist einfach "Luft" das beste Zeugs , dann PTFE, PP , PE, PS, PU, PVC (absteigende Qualität).

Ich verwende oft aus Gewohnheit "Kabel", obwohl das nach VDE 0250, 0271 etc nicht richtig ist , es sind Leitungen - man verzeihe mir das.

Zunächst müssen wir unterscheiden:

1. Verbindung zwischen Gerät und potentialfreiem Ziel, "power", zB Amp -> Lautsprecher

2. Verbindung zwischen (netzgespeisten) Geräten, "low level" , zB CD-player -> Amp

Beide haben grundsätzlich die gleichen Probleme:

A - Reinheit der verwendeten Materialien, somit zusätzlich, abweichend von der Theorie idealer Leiter bzw Isolatoren

B - physikalische Anordnung, mechanischer Aufbau idealer Leiter

bei "2" kommt noch dazu :

C - Wirkung der Störströme zwischen den Geräten ("Brummstrom" , Ausgleichsströme)

Gleich mal zu C :

Ausgleichsströme

Wir gehen mal von einem "sehr guten" System ohne direkt hörbare Störungen aus (ohne ..."da brummt/rauscht doch was.." );

trotzdem können die Auswirkungen , auch durch eingestreute HF und deren Rückwirkung auf die Elektronik, hörbar sein,

werden dann aber dem "Klang" der Kabel zugeschrieben;

dabei kann auch der "Klang" der beteiligten Steckverbindungen einfach erklärt werden, da sich die Kontaktwiderstände natürlich direkt auf den erreichten Störabstand auswirken.

Es gibt dazu einen "Kabeltest", der Messung und Hörbarkeit durch "Klangunterschiede" bei verschiedenen Kabeln zeigt:

https://www.semanticscholar.org/paper/Cable-Pathways-Between-Audio-Components-Can-Affect-Kunchur/332e553da70ba4585b5da1f90ae87aabee9aba33

![[Bild: 9-Figure5-1.png]](https://figures.semanticscholar.org/332e553da70ba4585b5da1f90ae87aabee9aba33/9-Figure5-1.png)

dann B: ein Stück Draht --- hat bekanntlich erstmal einen Widerstand und eine Induktivität. ist klar...

Aber es hat auch noch zusätzlich bei Wechselstrom: den Skin-Effekt und falls mehr als nur ein Draht, zb beim Lautspecherkabel, den Proximity-Effekt.

Skin-Effekt

...kann jeder selbst mal nachlesen, wenn er es nicht kennt, zb https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt

Elektrisola , Top Hersteller von Litzen, hat einige gute technische Infos dazu: https://www.elektrisola.com/de/Litz-Wire...dimensions

gemessen:

setup:

https://nf-america.com/technical-info/im...0affecting.

Also mit zunehmender Frequenz fließt der Strom nur noch nahe der Oberfläche des Leiters.

Und wie man schön sehen kann, bei der Dicke üblicher, "guter" Lautspecherkabel ergibt sich schon ab 300Hz aufwärts eine deutliche Phasendrehung.

Somit muss ein gutes, neutrales Kabel also deutlich dünner sein, (Erfahrungswert: ) 0,6mm oder weniger Durchmesser.

Proximity-Effekt

https://de.wikipedia.org/wiki/Proximity-...rotechnik)

Der Strom bei zwei Leitern, hin und zurück, wie es bei den meisten Verbindungsleitungen wohl der Fall ist, drängelt sich also geführt vom Magnetfeld zwischen den Leitungen zusammen.

Grundsätzlich ist das wohl bei "ordentlich Strom" eher wichtig, da sind die Magnetfelder ja stark, also bei Leitung zum Lautsprecher.

Somit muss ein gutes, neutrales Lautsprecher-Kabel also einen deutlichen "Respekt-abstand" zwischen hin und rück Leiter haben, (aus meinen Hörtests) 20mm oder mehr.

... und HF-Litze ?

Bekanntlich kann man für gute Werte bzgl Widerstand+Skin+Proximity (eigentlich für Anwendungen bei hohen Frequenzen entwickelt, ) auch sog. HF-Litze verwenden, also zb (getestet) 120 x 0,2 mm oder gar 600 x 0.07 mm.

Die magnetischen Wechselfelder der einzelnen Lackdrähte eines Litzendrahtes verursachen auch Verluste in benachbarten Drähten durch Wirbelströme. Da diese Felder innerhalb der Litze durch die Einzelleiter selbst erzeugt werden, wird dieser Effekt als interner Proximity-Effekt bezeichnet, aber formal als zum Skin-Effekt gehörend angesehen, siehe Schema der Stromverschiebung unten.

https://www.elektrisola.com/de/Litz-Wire...dimensions

Leider löst das auch nicht alle Probleme vollkommen auf, es gibt wieder Effekte, je höher die Anzahl der Einzeldrähte wird:

von : https://www.radiomuseum.org/forum/draete...ffekt.html

Gäbe es keinen (kapazitiven) Verschiebungsstrom zwischen den einzelnen Litzendrähten, wäre eine Litze um so besser geeignet, je größer die Anzahl ihrer einzelnen Drähte wäre (gestrichelte Kurven).

Aber, wie aus der Grafik zu entnehmen ist, kehrt sich das Verhältnis mit steigender Frequenz schließlich um.

Somit auch nicht die Lösung aller Probleme - wäre ja auch zu einfach gewesen.

Reinheit / Zustand der verwendeten Materialien

Bekanntlich bestehen alle Leitungen mit mehr als einer Ader aus einem Leiter und einem Isolator , die abweichend von der bisher rein physikalischen Betrachtung aber in der Realität nicht ideal sind, dh es kommen noch ein paar Probleme hinzu, die den "Klang" bzw die Übertragung von Signalen negativ beeinflussen.

Je mehr Problem dazu, desto schlechter wird natürlich die Übertragung, besser als in der Theorie idealer Leiter wirds leider prinzipiell nie.

Leiter Zustand : Oberfläche : glatt !

Wenn man den Skin-Effekt bedenkt, wird eine rauhe Oberfläche natürlich zu einem extra Hindernis, speziell bei höheren Frequenzen.

So etwa :

Also : blitzblank glatt soll er sein , der "gute" Leiter. (Hat ja Dirk schon nachgeprüft...

)

)Gibt dann natürlich ein Problem mit der Alterung : Kupfer oxidiert mit der Zeit, Silber wird schwarz (Ag2S , Silbersulfid Bildung).

Damit wird genau der kritische Teil , die Oberfläche des Leiters "versaut".

-> für Silber bzw Versilbert :

Silbersulfid ist ein elektrischer Nichtleiter.[7] Dies stellt ein Problem beim Einsatz des sehr gut leitenden Silbers in der Elektronik als Kontaktwerkstoff dar, da daraus hergestellte oder damit beschichtete Kontakte und Lötanschlüsse durch Schwefelverbindungen der Umgebung unbrauchbar werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbersulfid

Bleibt für dauerhaft konstante Qualität also nur: Edelmetall drauf (Gold, Platin, oder Rhodium) oder Lack. Ergibt aber wieder einen wohl eher ungünstigen Einfluss auf die perfekten "reinen" Eigenschaften. Also bleibt das ein Kompromiss zwischen maximal "rein" und dauerhaft "konstant" der Oberfläche.

Was klanglich besser ist, "pur" (aber nicht dauerhaft), Edelmetall oder Lack als Schutz - k.a. . Vielleicht kann jemand dazu was beitragen, eigene Erfahrung und so.

Leiter Zusammensetzung bzw Material

Grundsätzlich sollte klar sein: der Leiter soll so nahe wie möglich am theoretischen Ideal sein, also zB bei Kupfer so rein wie möglich.

Gleiches gilt natürlich auch für den besten aller (ungekühlten) Leiter : Silber.

Da feste Metalle nicht wirklich "ein Stück" Material sind, sondern aus einer kristallinen Struktur bestehen , kommt noch der kristalline Zustand dazu,

der beim üblichen Ziehen von Drähten (an der Zerreisgrenze des Materials) durch Rekristallisation verbessert wird (Glühen unter Schutzgas, bzw Tieftemperatur Tempern).

Je nachdem....mehr oder weniger gut. Sieht man dem Zeug leider nicht an , und ohne Elektronenmikroskop kann man es auch kaum nachprüfen.

Isolator Zusammensetzung bzw Material

Beim Isolator ist es hauptsächlich das Material bzw die Auswahl davon, was die Qualität beeinflusst :

- soll möglichst geringe Dielektrizitätskonstante haben, also wenig Kapazität ergeben

- soll möglichst geringen dielektrischer Verlustfaktor haben

- soll wenig statische (: DA , dielektrische Absorption) oder piezoelektrische Eigenschaften haben

Dabei ist einfach "Luft" das beste Zeugs , dann PTFE, PP , PE, PS, PU, PVC (absteigende Qualität).

Don't worry about getting older. You're still gonna do dumb stuff...only slower.